GARLATE – Il primo appuntamento per festeggiare il compleanno del museo è stato un viaggio tra la storia delle filande e le testimonianze delle filandiere.

Come sottolineato in introduzione alla serata, lo scopo della rassegna è riscoprire il Museo della Seta e viverlo in modi differenti: il filo conduttore degli eventi è proprio quello di seta, che fa scoprire il lavoro in filanda, declinato anche per i bambini con letture animate e laboratori.

La presentazione, condotta dalla storica ed esperta Cristina Melazzi, è iniziata con una parentesi sofferta: pur sottolineando l’importanza del compleanno del museo, Melazzi ha voluto riflettere sui conflitti in atto nel mondo e ha inserito il suo intervento in una logica più grande di valorizzazione della vita umana, da non dimenticare, in opposizione alla brutalità dei conflitti.

Il titolo della serata, “La seta tra le mani”, in questo caso ha indicato le mani usurate delle filandiere: queste donne di famiglia contadina sono state le prime a dover scontare il passaggio dal mondo agricolo a quello industriale, con un costo sociale altissimo e gli importanti profitti nelle mani dei padroni.

Il titolo della serata, “La seta tra le mani”, in questo caso ha indicato le mani usurate delle filandiere: queste donne di famiglia contadina sono state le prime a dover scontare il passaggio dal mondo agricolo a quello industriale, con un costo sociale altissimo e gli importanti profitti nelle mani dei padroni.

A Lecco, definita la “Manchester d’Italia”, si sviluppò una proto-industria soprattutto della seta tra il 1840 e i primi anni del ‘900, fino al secondo dopoguerra; nel lecchese erano presenti le prime fasi della realizzazione della seta, dall’allevamento dei bachi alla torcitura, mentre la tintura e la tessitura erano diffuse nel comasco. Nello specifico, la filanda era la struttura dal clima insalubre in cui si svolgeva la trattura, mentre il filatoio era un contesto di lavoro “a secco”, sulla matassa.

I bozzoli dovevano essere mantenuti a una temperatura di 20-25 gradi e i proprietari delle filande li davano in gestione ai contadini stessi, insieme alle piante di gelso per nutrirli; nelle case contadine, i bachi erano un ulteriore carico di lavoro, ma che garantiva entrate in più, nonostante fossero in ogni caso obbligati ad allevarli. Una delle testimonianze sottolineava proprio che “i bozzoli erano tenuti più al caldo dei bambini”, per paura di perdere a causa di malattie l’unica entrata in un periodo in cui era ancora in vigore la mezzadria.

La coltura del gelso invase le colline: nel 1835 nel lecchese erano presenti 3 milioni di gelsi in rapporto a 200mila abitanti, nel 1835-40 la sola provincia di Como forniva 20 milioni di bozzoli l’anno all’industria.

Lo stretto legame con il mondo rurale, anche nel momento in cui la filatura passa da domestica ad industriale, si evidenziava nel momento corale in cui le donne si trovavano nei cortili e pulivano i bozzoli, in un lavoro collettivo. Le donne contadine poi facevano la spola tra casa e opificio, diventando operaie ed aprendo la strada dell’emancipazione, nonostante l’oppressione: un esempio di ciò è che negli stabilimenti serici in area lariana, nel 1911, erano presenti più di 44mila addetti, con 40mila donne di cui quasi 8mila sotto i 15 anni.

Lo stretto legame con il mondo rurale, anche nel momento in cui la filatura passa da domestica ad industriale, si evidenziava nel momento corale in cui le donne si trovavano nei cortili e pulivano i bozzoli, in un lavoro collettivo. Le donne contadine poi facevano la spola tra casa e opificio, diventando operaie ed aprendo la strada dell’emancipazione, nonostante l’oppressione: un esempio di ciò è che negli stabilimenti serici in area lariana, nel 1911, erano presenti più di 44mila addetti, con 40mila donne di cui quasi 8mila sotto i 15 anni.

La presentazione è poi continuata con un filmato d’epoca del Museo di Garlate, girato nella filanda Abegg di Galbiate, in cui si possono vedere le filandiere con le mani nell’acqua bollente per raccogliere il capo dei bozzoli, controllate dalle “assistenti” in un clima malsano condito da promiscuità, fumi e odori.

In esso si vede anche la parte di pesa e controllo del prodotto: se il peso non corrispondeva al quantitativo di bozzoli assegnato, le filandiere venivano multate sottraendo la somma dalla paga.

La seta veniva poi ritorta, infilata in un astuccio metallico e spedita; il prodotto era remunerativo proprio per la facilità di trasporto e il peso ridotto.

La sezione successiva riprendeva importanti documenti dell’epoca, in cui si parlava anche delle “agili dita” delle bambine come importanti strumenti per la fase di trattura, portandole di fatto alla spersonalizzazione.

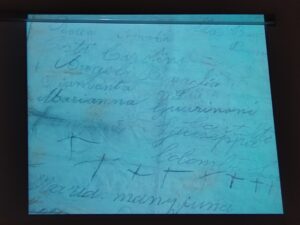

Un altro documento dagli archivi di Lecco, segnato sotto la voce “Sicurezza pubblica”, segnalava in ordine la sospensione del lavoro delle setaiole nel 1869, una petizione al sindaco nel maggio 1872 e uno sciopero il 4 giugno, che portò a concessioni come la possibilità di “fermare l’aspo per fare colazione”: Melazzi ha definito questo documento, firmato da donne anche analfabete con croci, come una prova davvero emozionante da consultare.

Un altro documento dagli archivi di Lecco, segnato sotto la voce “Sicurezza pubblica”, segnalava in ordine la sospensione del lavoro delle setaiole nel 1869, una petizione al sindaco nel maggio 1872 e uno sciopero il 4 giugno, che portò a concessioni come la possibilità di “fermare l’aspo per fare colazione”: Melazzi ha definito questo documento, firmato da donne anche analfabete con croci, come una prova davvero emozionante da consultare.

Nel 1886, lo Stato promulgò la “piccolissima legge sul lavoro dei fanciulli”, considerata la più povera, tarda e aggirata in Europa, seguita nel 1902 dalla legge sul lavoro femminile; nonostante ciò, nel 1903 le donne erano sottoposte a una media di 11/12 ore di lavoro giornaliere e il 38% delle operaie erano bambine.

Altri scioperi influenti furono nel 1912, in cui ci furono per la prima volta i rappresentanti degli operai, e nel 1917, con uno sciopero generale a seguito dell’arresto di 70 donne, che avevano interrotto il turno di lavoro per scendere in piazza a protestare.

Un ulteriore documento dal museo segnala un incidente avvenuto nel 1910 nella filanda di Galbiate: per un temporale, una pianta crollò sull’opificio, ferendo alcune lavoratrici e uccidendo la diciassettenne Giuseppina Spreafico; la famiglia venne rimborsata con 200 lire, oggi circa 800 euro. In questo importante resoconto sono presenti nomi, genere delle ferite e condizioni fisiche ed economiche delle lavoratrici, in cui la maggior parte delle caselle è composta da “povera” o “miserabile”, fino a “povera e incinta”.

In un attestato datato 1934, la scuola e il Comune documentavano che una ragazzina di 12 anni poteva andare a lavorare perché era “incapace intellettualmente”: la ragazza aveva frequentato la scuola con risultati scarsi, e le firme di podestà, insegnante, direttore e ispettore certificavano questa possibilità; ciò poteva essere stato fatto anche per andare incontro alle famiglie numerose o estremamente povere, che con questi mezzi avevano una bocca in meno da sfamare e un’entrata economica in più.

Nella sezione successiva, Melazzi ha mostrato le testimonianze filmate per un’iniziativa del comune di Garlate, “Voci dalla filanda”, ora presenti al museo: in esse, le anziane ex filandiere riportano le loro vicende umane e collettive, in una toccante esperienza di ascolto del passato. Tra queste e altre testimonianze raccolte, c’è quella di Anna Pirola, nata nel 1903, che lavorava nella filanda Agudio di Monte Marenzo già a 7 anni “per prendere un soldo”, o un’altra che lodava gli Agudio “perché ci facevano anche pregare”.

Nella sezione successiva, Melazzi ha mostrato le testimonianze filmate per un’iniziativa del comune di Garlate, “Voci dalla filanda”, ora presenti al museo: in esse, le anziane ex filandiere riportano le loro vicende umane e collettive, in una toccante esperienza di ascolto del passato. Tra queste e altre testimonianze raccolte, c’è quella di Anna Pirola, nata nel 1903, che lavorava nella filanda Agudio di Monte Marenzo già a 7 anni “per prendere un soldo”, o un’altra che lodava gli Agudio “perché ci facevano anche pregare”.

L’ultima sezione riguardava il canto, mezzo di “comunione di sorte” delle donne, “dalle stelle alle stelle” cioè dalla mattina presto alla tarda serata. I canti erano dialettali e tradizionali, inventati sul momento, tra i canti d’amore delle giovani donne e i canti di protesta che raccontavano la dura esperienza del lavoro.

Uno dei più noti, tradotto, recitava: “O giovanotti cari, se volete far l’amore andate dalle filatrici, ma non guardate loro le mani”.

Un canto raccolto da Massimo Pirovano, direttore del Museo etnografico Alta Brianza, è “Sciuur Padron”, un canto a struttura domanda/risposta per chiedere al direttore i soldi che non arrivano: come testimoniato da Ida Redaelli, centenaria di Oggiono, una donna interpretava la parte del padrone e le altre facevano le lavoratrici.

Nel filandone di Lenno, uno dei più grandi della zona, si era diffuso il canto “Che mi in filanda vöi pü andach”, che tradotto recitava “Fate la croce su quel portone che al filandone non ci voglio più andar”; le intervistate Celestina Cetti e Gina Travella hanno riferito “Cantavamo la canzone… e poi ci tornavamo!”.

Nel filandone di Lenno, uno dei più grandi della zona, si era diffuso il canto “Che mi in filanda vöi pü andach”, che tradotto recitava “Fate la croce su quel portone che al filandone non ci voglio più andar”; le intervistate Celestina Cetti e Gina Travella hanno riferito “Cantavamo la canzone… e poi ci tornavamo!”.

La serata, ha concluso Melazzi, ha avuto l’obiettivo di “raccontare storie di vite comuni, intese sia come normali che come accomunanti di tante donne, nella grande Storia che spesso dimentica i singoli”. Per Melazzi, “è importante dare un nome, un volto e una voce alle donne, che hanno legato a caro prezzo la loro vita al filo di seta che avevano tra le mani”.

Michele Carenini